歯周病?自分は大丈夫!と思っていませんか?

歯周病は成人の約80%が罹患しているといわれています。

歯周病は軽度の場合、明確な症状がないまま進行することが多い疾患です。そのため、歯がぐらぐらするなどの症状が出るころには重症化してしまっています。

歯周病によって失われた顎の骨は一部の場合を除き基本的に再生しません。そのため軽度の段階から治療・定期管理をしていかなければなりません。

また、歯周病は血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞)、糖尿病や低体重児出産などの全身疾患と関連があることがわかっています。

自己判断せずに歯科医院で定期的な診査・ケアを受けましょう。

歯周病とは?

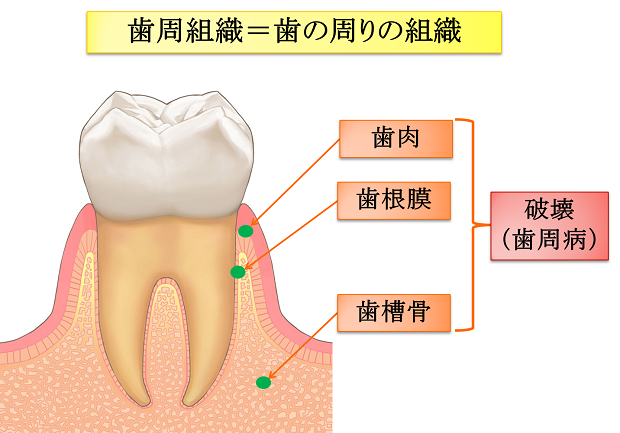

歯周組織は歯肉(歯茎)、歯根膜(歯と骨をくっつける膜)や歯槽骨(歯を支えている骨)などからなります。

歯周病とは、これらの歯周組織が破壊される疾患の総称です。

歯周病の原因

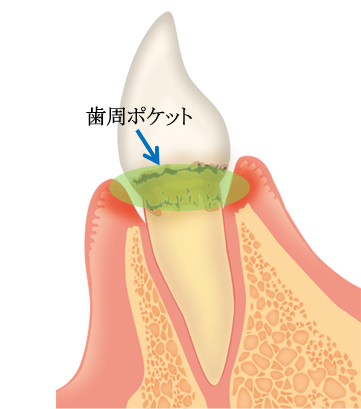

歯周病は、歯周ポケットに存在するのプラーク(歯垢)中の歯周病原細菌によって引き起こされます。

したがって、歯周病は細菌によっておこる感染症の一種といえます。

また、歯周病には様々なリスクファクター(危険因子)があります。

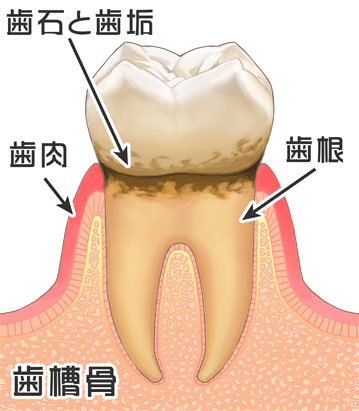

局所的リスクファクター:プラークリテンションファクター、悪いかみ合わせなど

全身的リスクファクター:喫煙、ストレス、糖尿病などの全身疾患など

*プラークリテンションファクター:プラークの付着を促したり、その除去を困難にしている因子

例)歯石、歯列不正、むし歯、不適合な被せ物など

歯周病の分類

歯周病は大きく分けて歯肉炎と歯周炎に分類されます。

歯肉炎

歯肉炎は歯肉(歯茎)にのみ炎症 、治療により健全な歯周組織に戻ることが可能。

歯周炎

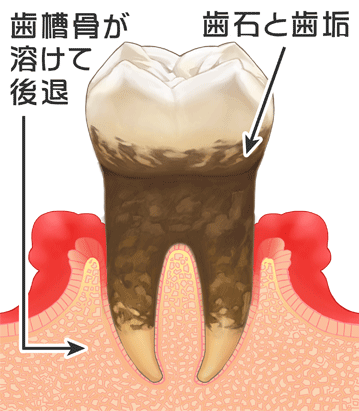

歯周炎は歯肉だけでなく歯根膜や歯槽骨も破壊、重症化すると歯が動揺しはじめ、最終的に抜歯・自然脱落。一部の場合を除き失われた歯槽骨は再生しない(治療しても現状維持しかできない)。

治療の流れ

歯周病治療の基本はプラークコントロールです。

*プラークコントロール:プラークを除去し、再付着を防止することで口腔内を清潔に保つこと

また、プラークコントロールとともにリスクファクターへの対応も必要となります。

(例 歯石除去、不適合な被せ物の除去、禁煙や糖尿病治療など)

①検査

問診・歯周組織検査・PCR(プラークコントロールレコード)など

歯周組織検査

プローブで歯周ポケットの深さの測定や測定時の出血の有無を判定

PCR(プラークコントロールレコード)

染め出し液でプラークを染色し、磨き残しを確認

②歯周基本治療

プラークコントロール(歯磨き指導)、スケーリング・SRP(プラークや歯石の除去)など

歯周病治療=歯石取りのイメージをお持ちの方がいらっしゃいますが、歯石はそれ自体には病原性がなく、プラークを除去困難にしたり、付着しやすくしたりするため除去しているに過ぎません。

歯周病の一番の治療はプラークコントロールです。

プラークコントロールが出来なければ歯周病は容易に再発・悪化します。

プラークコントロールにおいて、「セルフケアの改善」は必須です。

したがって、セルフケア改善のための「歯磨き指導」は歯周病治療の中で最も重要な治療となります。

③再評価

歯周基本治療後に再度歯周組織検査を行います。

結果が良好であれば定期検診に移行します。

④歯周外科治療

歯周基本治療で十分な効果が得られなかった場合、歯周外科治療に移行します。

歯肉を切り開き、中に残った歯石や炎症巣を除去します。

当院ではエムドゲインによる歯周組織再生療法の併用をオススメしています。全ての症例に有効ではありませんが、基本治療では再生することのできない歯槽骨や歯根膜を再生することが出来ます。

⑤再評価

⑥定期検診

歯周病は再発しやすい疾患で定期的な管理が必要です。

定期的に歯科医院を受診して再発・悪化を予防しましょう。

その他 歯周病治療

エムドゲイン(emdogain)を用いた歯周組織再生療法

歯周病が進行すると歯周組織が破壊されます。

歯周基本治療では、歯肉の腫れや出血などは改善することができますが、失った歯槽骨は元に戻すことができません。基本治療で可能なことはあくまで現状維持であり、歯周組織の再生は出来ません。

しかし、歯周組織再生療法により、歯槽骨を含む歯周組織の再生が可能になりました。

エムドゲインとは、エナメルマトリックスという豚の歯杯組織から抽出したタンパク質であり、これを歯周病治療に応用する事で、歯が発生する時と同じ環境を作り出し、歯周組織を再生できる薬剤です。

得られる効果

歯周ポケットの改善(歯根膜やセメント質の再生)

歯槽骨の再生

適応症

・歯周基本治療後に歯周ポケットが4㎜以上ある部位

・特定の骨の吸収の型(垂直性骨吸収)

*すべての症例に適応できるわけではありません。

*プラークコントロールの状態や全身疾患のコントロールの状態によって施術できない場合があります。

施術方法

①歯周ポケット測定

②歯肉の切開 局所麻酔をした後、歯肉を切開します。

③歯肉の剥離 歯肉を剥離して歯根や歯槽骨を露出させます。

④歯根表面の清掃 歯根表面のプラークや歯石を除去します。

⑤エムドゲインの塗布 血液や唾液が付いてない状態でエムドゲインを塗布します。

⑥縫合 歯肉弁を元の位置で縫合します。

費用

エムドゲインを用いた歯周組織再生療法は自由診療となります。

1部位 60000円(税別)~

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)を用いた歯周治療

Er:YAGレーザー(エルビウムヤグレーザー)は歯周病治療の様々な場面で利用することができます。

レーザーを用いた歯周病治療のメリット

- 無痛治療が可能 周囲組織への影響が少なく、痛みを生じにくい。

- 最小限の侵襲で歯や歯茎に優しい プラークや歯石を除去可能&健全組織への影響が少ない

- 術野の殺菌が可能 細菌だけでなく細菌が出した毒素の無毒化も可能

- 器具が到達できない部分の殺菌が可能 ポケットの深部や形態が複雑な部分の殺菌が可能

*保険適応外の場合がございます。

包括的歯周ポケット治療(非外科的歯周治療)

歯周基本治療で症状の改善が見られなかった場合、基本的には歯周外科治療に進むことになります。

しかし、歯周外科治療は、プラークコントロールの状態や全身状態など、様々な条件をクリアしていなければ施術することができません。ライフステージによっては忙しくて外科治療は難しいという場合も珍しくありません。

そのような場合に当院がオススメしている治療が、包括的歯周ポケット治療(非外科的歯周治療)です。

包括的歯周ポケット治療は非外科的(歯肉の切開・剥離を行わない)に歯周ポケット内の徹底的なデブライドメントを行う治療です。

包括的歯周ポケット治療のメリット(外科治療との比較)

- 侵襲が少なく、治癒が早い 歯肉を切開・剥離しないため、侵襲が少なく、治癒も早い

- 施術条件が外科よりも緩和

*プラークコントロールが不要というわけではありません。

*外科治療よりも確実性には劣ります。症状が改善しなかった場合、外科治療が必要となります。

施術方法

拡大視野下で手用スケーラー、超音波スケーラー(P-MAX2)とEr:YAGレーザー(アーウィン アドベール EVO

)を使用して、歯周ポケット内のプラーク、歯石や炎症性の組織を除去します。

費用

包括的歯周ポケット治療は自由診療となります。

1歯 20000円(税別)